文と色彩

我喜欢蓝色。日常生活几乎离不开蓝色。然而,我也喜欢各种颜色。每每在文字里捕获到各种色彩的描述,抑或以色彩作的比喻,就由不得佩服作者的想象和观察力。读日文书的时候,就尤其被当中提到的日本和色(传统色)所吸引。不过,大多数时候,都是看过便忘了。看的时候很陶醉,然而能记住的不多。这一次,我想为这种“喜爱”做点事。我会把在书中看到的色彩的描述,以及其对应的色彩都摘录下来,放在这里。

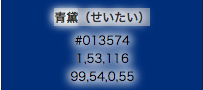

「王子たちの目もとには、この一日二日すでに青黛のような郷愁がにじんでいた。」——《春の雪》、三島由紀夫

“青黛”是青黑色,那青黑色一般的乡愁又是什么样的呢,这样的比喻就很能让人浮想联翩。尽管思来想去也想不明白青黑色的乡愁是如何的。乡愁是朦胧不清的,难以言喻的,时而近时而远,时而浓时而淡,然而当“青黑色”与“乡愁”联系在一起的时候,仿佛一瞬间乡愁染上了色彩,明亮了一些。色彩的诗意一下子就呈现出来了。

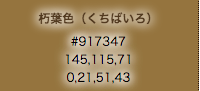

「侯爵夫妻の心の衣裳は、たとえさまざまな思惑があっても、南国風の鮮やかな単彩であるのに、清顕の心は、むかしの女房の襲の色目のように、朽葉色は紅いに、紅いには篠の青に融け入って、どれがどれとも見定めがつかず、それをことさら忖度しようとするだけで侯爵は疲れた。何事にも無関心に見える息子の、冷たい何も語らない美貌を見ているだけで疲れた。」——《春の雪》、三島由紀夫

「侯爵夫妻的心之衣裳,尽管有各种各样的想法,也只是南国风那鲜艳的单一色彩而已,然而清顕的心,如同旧时女官的外衣色调,赤黄色融汇至红色,红色又融汇至蓝色,无从分辨哪是哪,仅仅忖度这些,侯爵都感到心累。光是看着对什么都毫不关心的儿子那冷淡又默然无声的美貌便觉得疲惫不堪。」

「ほとんど飯沼は清顕の少年期がかたわらに落した影、汚れた紺絣の濃紺の影だった。彼のたえざる不満、たえざる怒り、たえざる否定は、それに対して清顕が無関心を装えば装うほど、清顕の心に重くのしかかっていた。」——《春の雪》、三島由紀夫

「饭沼在少年期的清顕身旁投下的影子,几乎都是脏兮兮的藏青白底花布上的深藏青色影子。清顕对他那绵绵不绝的不满,绵绵不绝的愤怒,绵绵不绝的否定,越是装作漠不关心,越让自己的心不堪其重。」

「草のあいだにたちまちあの輝やかしい積雲がひろがり、空の片方は紺碧、片方は闇の色になって、はげしい雷鳴が轟いて来そうにも思われた。」——《春の雪》、三島由紀夫

「明晃晃的积云转瞬间在青草中央蔓延开来,天空的一边是碧蓝色,另一边则是暗黑色,似乎猛烈的雷鸣电闪就要轰鸣而来了。」

「窪んだ目に少しも表情がなくて、樺色の高すぎる鼻がみすぼらしく、饒舌な感傷家で、これが思想関係の刑事とはとても見えない。」——《奔馬》、三島由紀夫

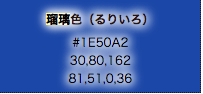

「その鉢の青磁がふいに瑠璃いろに照り、その松が生き返ったように、急に針葉をきらめかせはじめたのは、天窓の空に光りが加わって来たからでする。」——《奔馬》、三島由紀夫

「冬の日が暮れかかるのは早く、どこかの川が鈍い銀鼠色なのを見送って、大木が顔をあげると、落日と向かい合った。」——《美しさと哀しみと》、川端康成

「枯松葉が苔に散りしき、池にうつる木の影が歩くのにつれて動いた。あかね色の夕日のさす東山に向って、大木はホテルに帰った。」——《美しさと哀しみと》、川端康成

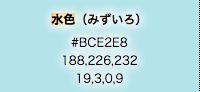

「春の夕暮れで、庭は淡い水色のもやで、そのもやなかに浮くように歩いて来て……」——《美しさと哀しみと》、川端康成

「来てみるといかにも、宿の部屋の軒端に吊るした装飾燈には、玉蜀黍色の大きい蛾が六、七匹も吸いついていた。」——《雪国》、川端康成

「檜皮色の小さい羽毛のような触角を突き出していた。しかし翅は透き通るような薄緑だった。女の指の長さほどある翅だった。」——《雪国》、川端康成

「糸薄は桑染色の花盛りであった。その細い葉が一株ずつ美しく噴水のような形に拡がっていた。」——《雪国》、川端康成

「国境の山々は赤錆色が深まって、夕日を受けると少し冷たい鉱石のように鈍く光り、宿は紅葉の客の盛りであった。」——《雪国》、川端康成

「紅葉の銹色が日ごとに暗くなっていた遠い山は、初雪であざやかに生きかえった。」——《雪国》、川端康成

「毎朝のようにそれに沿うて歩きながら、しかし、よく注意して見ようとはしないでいた野薔薇の白い小さな花が、いつの間にやら殆ど全部蝕まれて、それに黄褐色のきたならしい斑点がどっさり出来てしまっていることに、その朝、私は始めて気がついたのだった。」——《美しい村》、堀辰雄

「八ヶ岳の大きなのびのびとした代赭色の裾野が漸くその勾配を弛めようとするところに、サナトリウムは、いくつかの側翼を並行に拡げながら、南を向いて立っていた。」——《風立ちぬ》、堀辰雄

「そんなある夕暮、私はバルコンから、そして節子はベッドの上から、同じように、向うの山の背に入って間もない夕日を受けて、その中の山だの丘だの松林だの山畑だのが、半ば鮮やかな茜色を帯びながら、半ばまだ不確かなような鼠色に徐々に侵され出しているのを、うっとりとして眺めていた。」——《風立ちぬ》、堀辰雄